La messa a punto di strategie per ottenere organismi geneticamente modificati (piante o batteri) ha aperto la strada a numerose applicazioni nel settore dell’agricoltura (resistenza a patogeni o erbicidi, accumulo di sostanza nutrienti), della farmaceutica (sintesi di vaccini e principi attivi) e dell’industria (alimentare, tessile e così via). Contemporaneamente, però, sono stati sollevati dubbi sulla sicurezza d’uso degli OGM, che mettono in discussione le possibili ricadute della loro coltivazione a livello della salute dei consumatori e della salvaguardia dell’ambiente. Soprattutto il controllo da parte delle multinazionali e l’esistenza di brevetti rappresentano, a parere di molti, una minaccia alla libertà di coltivazione da parte degli agricoltori di paesi terzi e alla salvaguardia della biodiversità naturale e culturale. Il dibattito tra le opinioni a favore degli OGM e quelle contro è ancora molto lontano da una soluzione; nel frattempo, attenendosi a un principio di precauzione, in Italia la coltivazione degli OGM e il loro utilizzo per l’alimentazione non sono consentiti.

Si definiscono organismi geneticamente modificati (OGM) gli organismi vegetali o batteri nel cui DNA sono stati inseriti uno o più geni provenienti da un altro organismo; questi geni esprimono una specifica funzione regolando la sintesi di una o più proteine.

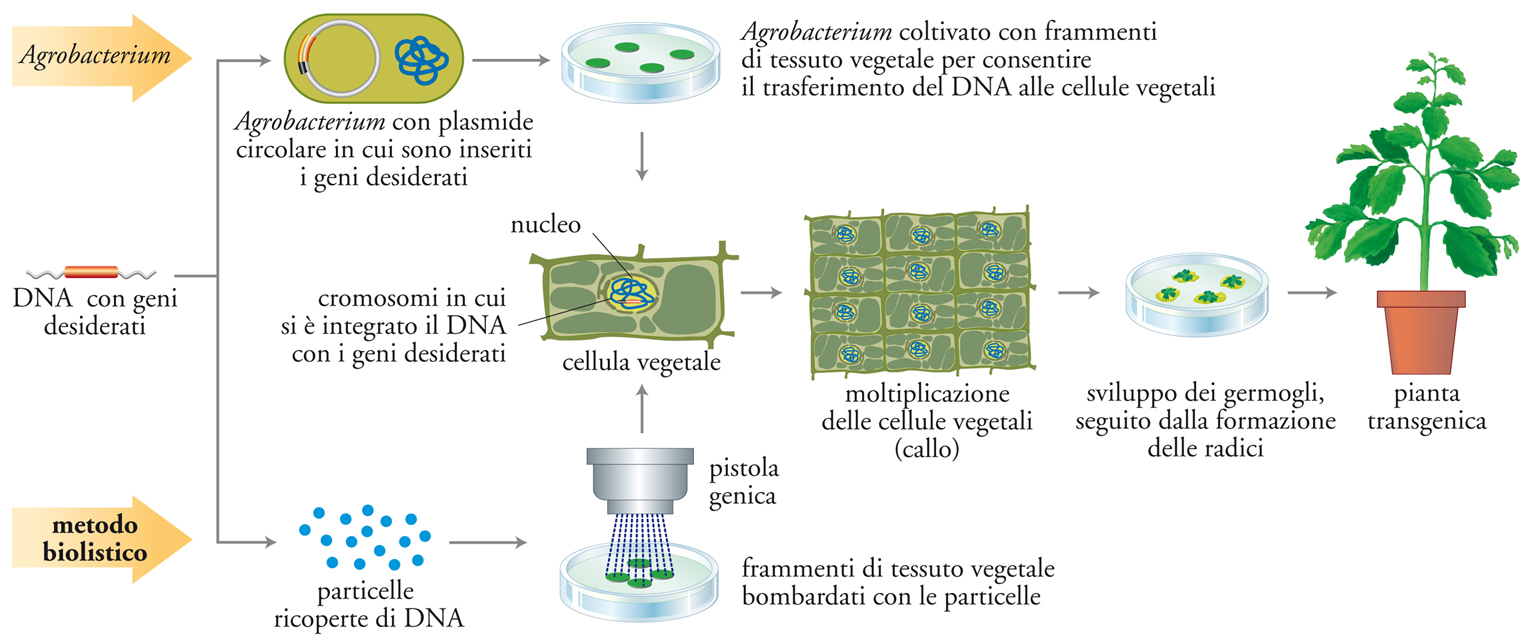

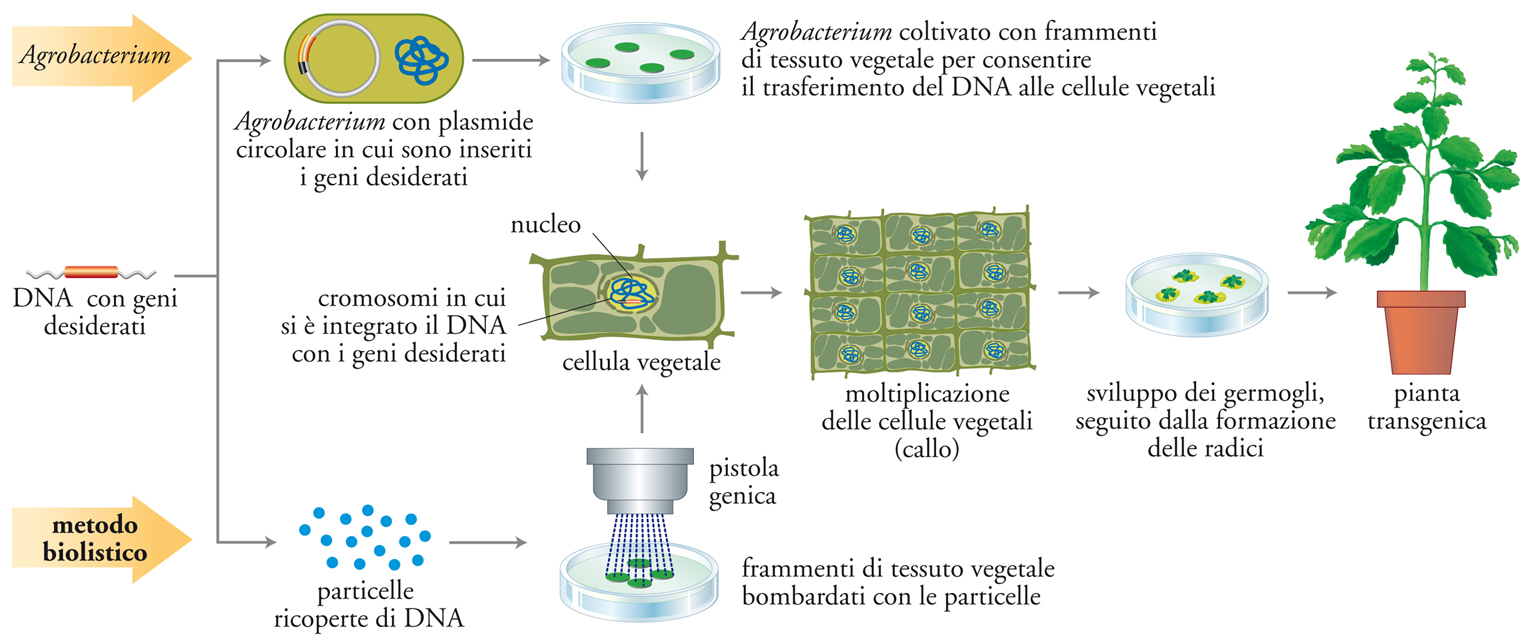

Le tecniche di trasformazione genetica (Figura 1) sono state messe a punto a partire dagli anni ’80.

figura 1 - Tecniche di trasformazione genetica

Un primo approccio utilizzava ceppi di Agrobacterium tumefaciens, un batterio che infetta normalmente piante dicotiledoni tra cui piante da frutto, pomodoro, soia, patata e molte altre, provocando la formazione di un tumore noto come “tumore del colletto”. La formazione tumorale è dovuta al trasferimento da parte del batterio di una regione di DNA chiamata T-DNA, dal plasmide Ti (“tumor inducing”) al genoma nucleare della pianta. Esperimenti di ingegneria genetica hanno permesso di modificare il T-DNA, rimuovendo i geni che inducono il tumore e inserendo al loro posto sequenze specifiche in grado di consentire l’inserimento nel DNA di geni esogeni. Oltre ai geni di interesse veniva inserito un altro gene (marker) che svolgeva una funzione facilmente verificabile, ad esempio la resistenza a un antibiotico, consentendo così di selezionare rapidamente le piante in cui il gene era stato trasferito stabilmente.

Successivamente venne messa a punto un’altra tecnica di trasformazione, il metodo biolistico. La tecnica si basa sull’uso di microproiettili di oro o di tungsteno rivestiti con il DNA di interesse, che vengono accelerati contro la cellula vegetale che si vuole trasformare, con una velocità sufficientemente alta da superare la parete e la membrana cellulare senza danneggiarle.

L’uso delle tecniche di ingegneria genetica consente il trasferimento di geni tra organismi anche molto lontani tra loro, superando quindi la barriera che impedisce la trasmissione di DNA tra specie sessualmente non compatibili. Questo è sicuramente un aspetto che preoccupa l’opinione pubblica, contribuendo ad alimentare le paure di manipolazioni geniche non controllate a danno non solo delle piante, ma anche di animali e esseri umani.

I primi eventi di trasformazione genetica (OGM di prima generazione) erano finalizzati a introdurre nelle piante caratteri genetici che favorissero un aumento della produttività. Il più noto degli OGM prodotti a tale scopo è l’evento Mon810 della Monsanto, conosciuto anche come mais bt. In questo ibrido è stato inserito il gene cry1Ab di Bacillus thuringiensis (da cui la sigla bt) che codifica la proteina Cry1Ab (Figura 2), tossica per i Lepidotteri e di conseguenza protegge il mais dagli attacchi della piralide (Ostrinia nubilalis).

figura 2 - Cristalli di tossina Bt da Bacillus thuringiensis

La seconda generazione di OGM era invece finalizzata al miglioramento qualitativo e nutrizionale delle piante coltivate. Appartiene a questo gruppo di transgenici il cosiddetto Golden rice, in cui la produzione di β-carotene risulta aumentata di circa 23 volte rispetto alle varietà di riso in commercio. L’obiettivo di questa trasformazione era quello di ridurre l’impatto delle malattie legate a una deficienza di vitamina A (di cui il β-carotene è un precursore) nelle popolazioni per le quali il riso è l’alimento principale.

Il settore farmaceutico è quello verso cui si indirizzano invece gli OGM di terza generazione: cellule batteriche opportunamente trasformate vengono utilizzate per la produzione di vaccini e dei principi attivi di molti medicinali. Sono stati infine sviluppati anche microrganismi geneticamente modificati in grado di degradare composti tossici (per es., dal tritolo, o trinitrotoluene, al petrolio) o in grado di facilitare le procedure di estrazione dei metalli, tanto che il biomining viene largamente usato per l’estrazione di oro (33% del totale), rame (25% del totale) e uranio (Ederle e Salamini, 2010).

Pro e contro degli OGM

Sull’argomento OGM moltissime sono le opinioni che vengono espresse, per lo più con valutazioni e conclusioni contrapposte. Sicuramente gioca a sfavore di un’analisi obiettiva la mancanza di informazione rigorosa: la maggior parte delle notizie sugli OGM vengono da giornali o televisione, che forse con l’intento di semplificare l’argomento per i non addetti ai lavori, a volte riportano dati non verificati o interpretati secondo una modalità non scientifica.

In secondo luogo, l’opinione pubblica è diffidente nei confronti delle ditte che producono gli OGM, per lo più multinazionali che detengono gran parte del mercato mondiale e che in passato hanno dimostrato in più occasioni di essere maggiormente interessate a realizzare un guadagno che a salvaguardare l’ambiente naturale o la salute della popolazione. La visione di una coltura come un prodotto industriale, coperto da brevetto, si contrappone a una percezione largamente diffusa, soprattutto per il settore agroalimentare, che vede le produzioni come frutto di specifici territori e culture, quindi portatrici di valori sociali, di identità e di integrazione ambientale. Questo comporta che, nonostante fino a oggi non ci siano casi documentati di danni alla salute legati al consumo di alimenti transgenici, i potenziali consumatori continuano a non fidarsi e a ritenerli pericolosi.

Nel 2013 è stato pubblicato sulla rivista Genes & Nutrition un dibattito tra due ricercatori di fama internazionale, invitati a rispondere ad alcune delle domande più frequenti che vengono poste a proposito degli OGM, riguardanti soprattutto l’impatto sull’ambiente e sulla salute di animali e piante. Il punto di vista a favore degli OGM veniva illustrato da Paul Christou dell’Università di Lleida in Spagna (la Spagna è uno dei pochi paesi europei che ammette la coltivazione di mais bt); la replica era invece affidata a Marcello Buiatti dell’Università di Firenze, delegato italiano alla Convenzione per la biodiversità (CBD) del 1992.

Christou nelle sue risposte ha sottolineato alcuni punti di contraddizione nelle convinzioni di chi si oppone alle colture transgeniche. La richiesta che queste colture siano a rischio zero, sia da un punto di vista agronomico che alimentare, a suo parere è infondata, in quanto nessuna delle attività umane è priva di ricadute potenzialmente negative. Nei nostri paesi vengono abitualmente consumati alcuni tipi di cibi e bevande pur sapendo che potrebbero avere effetti sfavorevoli sulla salute; tuttavia, per nessuno degli alimenti in commercio è mai stata richiesto dai consumatori che fosse dimostrata la sicurezza d’uso. Questo aspetto è ancora più marcato rispetto ai medicinali, che a volte sembrano essere potenzialmente più pericolosi delle malattie che curano, eppure vengono usati nonostante gli effetti collaterali.

Un’altra contraddizione evidente, secondo Christou, riguarda il fatto che nei paesi in cui è vietata la coltivazione degli OGM, come l’Italia, di fatto però la legislazione non può impedirne l’importazione; un esempio è quello della soia OGM, che viene importata per coprire il fabbisogno della zootecnia, visto che la produzione italiana non è sufficiente. Infine, non è dimostrato che le colture biologiche siano sempre più sane di quelle convenzionali, soprattutto per quanto riguarda i livelli delle micotossine, dato che per queste colture non vengono usati prodotti fungicidi.

Buiatti ribatte che una modificazione dell’ambiente da parte delle colture transgeniche esiste, ad esempio gli essudati delle piante OGM alterano almeno in parte la flora microbica del terreno e di conseguenza l’equilibrio del sistema in cui le piante crescono. Secondo Buiatti, però, il danno reale all’ecosistema non è correlato direttamente alla modificazione genetica, ma deriva dalla gestione economica di queste colture. Le varietà o ibridi OGM, infatti, sono coperti da brevetto, il che li rende eccessivamente costosi da acquistare per gli agricoltori dei paesi terzi; inoltre, se il polline di una coltura OGM andasse a fecondare una varietà non OGM della stessa specie, cresciuta ad esempio in un campo vicino, allora dovrebbero essere riconosciuti i diritti legati al brevetto anche per il raccolto della varietà tradizionale. Quanto al rischio per la salute dei consumatori dovuto a cibi transgenici, secondo Buiatti è limitato e non dovrebbe destare preoccupazione.

collegamento consigliato

Tecniche di trasformazione genetica

Tecniche di trasformazione genetica. Da: Meldolesi A. 2007. OGM vegetali.

Cristalli di tossina Bt da Bacillus thuringiensis

Cristalli di tossina Bt da Bacillus thuringiensis

Una conclusione comune a breve termine sull’argomento OGM non è evidentemente possibile. Le convinzioni di chi è a favore dello sviluppo di questa tecnica e di chi vi si oppone appaiono inconciliabili, e probabilmente così resteranno per lungo tempo ancora. Nei paesi come l’Italia, in cui la legislazione e l’opinione pubblica concordano sull’opposizione alla coltivazione e all’uso di colture OGM, la ricerca in agricoltura non ha spazi per approfondire l’argomento, per cercare di ridurre il possibile impatto sull’ambiente o di sottrarre il controllo di queste colture al settore privato.

Buiatti M., Christou P., Pastore G. 2013. The application of GMOs in agriculture and in food production for a better nutrition: two different scientific points of view. Genes & Nutrition 8: 255-270.

Coesistenza dell’agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Ederle D., Salamini F. 2010. Organismi geneticamente modificati.

Meldolesi A. 2007. OGM vegetali.

Pellati R. 2012. OGM e i semi di soia.